昨日9/13(土)横浜市青葉区民文化センター・フィリアホールにて、大村博美ソプラノリサイタルを聴いた。これまでオペラの舞台は観劇していないが、NHKのニューイヤーオペラコンサートでたまたまこの人のソプラノを聴いて、とくにその高音の美しさに驚嘆、いつか生の演奏を聴いてみたいものと思っていた。フランスに滞在しているオペラ歌手なので、今回広島での(式典の)レクイエム出演を機に帰国、横浜青葉台でのリサイタルの企画となった。

ところが開演するや司会の杉上佐智枝元日テレアナウンサーから驚く知らせ。大村さん広島のコンビニで買った食材で激しい腹痛を起こし、なんとかレクイエムは熱唱できたが(事情を知らない関係者から絶賛されたとのこと)、東京に戻ってクリニックで診てもらうと、感染性胃腸炎だったとのこと。白血球も異常に増加していて、熱も40°近くあった。1週間ほど休んでどうにか熱も下がり体調も戻ったものの、睡眠が十分とれていないので、力が出せないそうだ。

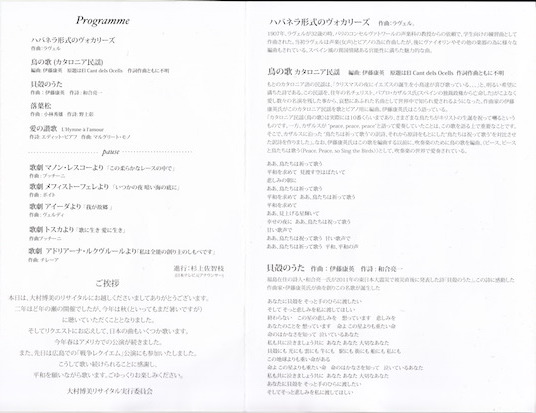

登場した時も伴奏のピアニスト熊谷邦子さんに付き添われて痛々しかった。1曲終わるごとに用意された椅子に坐ってペットボトルの水を飲む、という形で運ばれた。前半はラヴェル作曲の「ハバネラ形式のヴォカリーズ」で始まり、これで声の調子を整えているようだった。聴衆も固唾を呑んで見守った。「鳥の歌(カタロニア民謡)」、日本の歌曲「貝殻の歌」&「落葉松」と進んだ。「落葉松」あたりでギアが入ってきた。リフレインが美しい、感動。調子が出てきたのか、椅子に坐りながらエディット・ピアフとマルセル・セルダンの燃えるような恋について語り、彼の飛行機事故による死後ピアフの創った詩を元にした「愛の讃歌」を歌った。シャンソンの名曲をソプラノ・オペラ歌手が歌う。すばらしかった。

後半は、オペラのアリアを歌う。『マノン・レスコー』より「この柔らかなレースの中で」、もう体調どうこうは忘れさせてしまう、Brava! 『メフィストーフェレ』より「いつかの夜暗い海の底に」、『トスカ』より「歌に生き愛に生き」、『アドリアーナ・ルクヴルール』より「私は全能の創り主のしもべです」と続いて、テレビで聴いたあの美しいソプラノがあった。

プログラム予定の『アイーダ』より「我が故郷」はカットして、海外製作DVD(2種類)にもなっている『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」を歌った。椅子から身を起こし、体が自然に港とを見下ろす立ち方と所作になっていて、悲しみと喜びと不安を綯い交ぜにした蝶々さんの心を圧倒的な歌唱で表現したのであった。Brava!